SIGLO XX

EL DESARROLLO

La época del Desarrollo (década de los 60) se caracterizó por el vaciamiento poblacional. En la práctica era el fin de la Edad Media. Los estudios de los jóvenes los alejaron de “las tierras”, la industrialización general provocó la emigración en todas direcciones. Los ingresos que se obtenían en la industria además de las ventajas sociales en horarios, previsión social, expectativas vitales, eran infinitamente mayores fuera del pueblo que dentro. Con dolor, porque era mucho el apego al terruño, pero inexorablemente, se buscaron medios de vida acordes con la nueva era que entraba.

La siguiente generación ya está en el mercado laboral, para ellos Cuadros es un lugar de veraneo, para sus padres es un lugar de nostalgia.

La industrialización no llegó a esta agricultura de minifundio y callejas. A lo sumo, explotaciones aisladas, que con mayor disponibilidad de recursos y ligera modernización sobreviven.

Lo que Badiola llama “autoctonismo” tuvo sus manifestaciones.El Juez del “Ululato…” refiriendose a La Robla, pero nos vale para los vecinos:

“..este villorrio sucio y anárquico que apenas sobrepasa los dos mil habitantes y ya tiene ínfulas de urbe, que se comunica por calles de tierra que se torna barro espeso en los inviernos, y que no abulta más, en fin , que el montón de casas esparcidas sin orden ni armonía a lo largo de una vega metida entre montañas. ¡Y qué casas! Las más de ellas chozas sin donaire arruinadas por siglos de desidia e ignorancia ensoberbecida……”

Las jubilaciones, o transformaciones empresariales, de la era de tecnología devuelven al pueblo a aquellos que colgaron los arados, las barillas, dejaron de amorenar , afejinar, amostelar, ralbar, averar, asobear, acambiciar, alibiar, uñir, enfochacar…..todos ellos verbos que sus hijos no conjugan aunque ellos los conjugaron por activa y por pasiva. ¡Cómo cambian los tiempos!.

En las tertulias a la abrigada el viejo reitera la frase eterna:

-¿Volverán algún día aquellos tiempos? .Si el interlocutor es paisano de raiz,(raíz,antiguo) le contestará :

-Velay que no (mas vale que no)

Aunque quisiéramos volver atrás, no sería fácil. Las acequias se han cegado, los caminos están impracticables y las lindes borradas. Para volver atrás sería necesario, en primer lugar que la necesidad empujara fuerte, en segundo lugar habría que volver a crear aquellas instituciones e infraestructuras seculares, que ahora más que nunca se aprecian como sabias. “Es que la agricultura aquí es muy esclava (fatigosa)” y muy poco productiva.

¡Qué tiempos, qué costumbres!

Vieja frase. Sabia frase.

Gil y Carrasco en su “Viaje a las Montañas de León” dice que era muy frecuente en sus tiempos del romanticismo ver individuos agraciados físicamente que “valdrían para modelos de academia”. El ejercicio continuo y variado, al aire libre forjaba cuerpos atléticos y espíritus resueltos.

Madre, yo quiero un novio

de los que siegan a guadaña ,

que cuando abrazan, lo hacen con con maña,

que afochaque y engargue a los chopos,

que cuando me hable, mire a los ojos

Con ser cierto este extremo, no es menos cierto que la vida, aunque con algunos tintes bucólicos, era muy ingrata. Que aquellos hombres y mujeres eran producto de la tierra, dotados de un vigor físico y psicológico fuera de lo corriente. Pero el trabajo y el aire que los criaba también los hacía envejecer prematuramente.

Con ser cierto este extremo, no es menos cierto que la vida, aunque con algunos tintes bucólicos, era muy ingrata. Que aquellos hombres y mujeres eran producto de la tierra, dotados de un vigor físico y psicológico fuera de lo corriente. Pero el trabajo y el aire que los criaba también los hacía envejecer prematuramente.

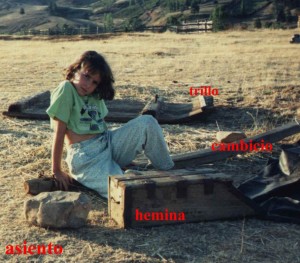

Las eras, antiguo centro económico y social , las ocupan hoy instalaciones deportivas. Los útiles de trilla ocupan su lugar en los museos.

Escucha el consejo de abuelo.

Que una moza casadera

no debe estar en la era

si no esta el sol en el cielo.

El lugar de las coplas y las bromas lo ocupan hoy bicicletas y walkman. La rastra, la vienda y el baleo han sido sustituidas por el balón y la raqueta. Cosas veredes …..

El lugar de las coplas y las bromas lo ocupan hoy bicicletas y walkman. La rastra, la vienda y el baleo han sido sustituidas por el balón y la raqueta. Cosas veredes …..

Pío Baroja puso el dedo en la llaga con “La vida antigua”. Tradicionalmente la influencia de los modos de vida urbanos era continua pero pequeña. Hoy podemos decir con D. Pío que la aldea ha sido inundada por la urbe y arrasado todo lo viejo. Ya no hay etología de la Gran Ciudad diferenciada de la etología de la Aldea. La vida de aldea fallaba en los cimientos pero acertaba en las consecuencias, la vida de urbe acierta en los cimientos (la ciencia) pero el ciudadano se desespera y se aburre. La moda ha llegado a la aldea. No hay fuerza que resista a la moda. El “Menosprecio de Corte y alabanza de aldea” de F. Antonio de Guevara no tiene base porque la Aldea y la Corte se han nivelado.

Mostrar los brazos peludos y sudar le parecía a Baroja repulsivo, hoy la práctica generalizada del deporte ha desmontado esta apreciación pasándose incluso al extremo opuesto, el culto al cuerpo, que los más radicales han considerado hierofánico Desde 1950 en que escribió esto hasta hoy, se han producido más cambios que en los quinientos años anteriores.

En 1925 cuenta GyC que se estaba celebrando una boda en la era de un pueblo leonés. El novio, forastero, y muy a la moda capitalina encorbatado, la familia de la novia, hija del pueblo, vestían sus mejores galas pero contrastaban con las de los forasteros por su sencillez. La comparación resultó insultante y al grito ¡Abajo las corbatas! se formó una batalla campal contra los forasteros….. Esta situación es impensable hoy en día, porque la ciudad y la aldea no marcan a las personas, la moda los ha uniformado…..Tenía razón don. Pío.

Estas disquisiciones que ahora nos pueden parecer gratuitas, preocuparon y mucho a los intelectuales de principios del s.XX. Unamuno en 1902 defendiendo la vida en los pequeños núcleos dice “El homo urbanus ha inventado la moda, o sea la monotonía en el cambio”.

Denunciaba un curioso problema de tráfico: “los automóviles andan haciendo estragos por esas carreteras, porque nuestros arrieros tienen la costumbre de echar la siesta sobre sus carros y las mulas se espantan porque no están acostumbradas a ese ruidoso artefacto” “me parece un síntoma grave de enfermedad mental, de urbanismo, eso de telegrafiar ..con el menor número de palabras posible, lo que no hace maldita la falta que llegue antes de veinticuatro horas” “fue el malo (Caín) quien edificó la primera ciudad (Gen 6,17), fue el bueno (Abel) quien permaneció en el campo con sus ganados…” “los mayores genios han sido aldeanos o hijos de aldeanos” “…en las ciudades nadie mira al cielo””la ciudad produce cerebralismo” porque sólo se usa el cerebro y este es malo porque se olvida del resto del cuerpo, originándose trastornos, hay que sentir con todo el cuerpo. Incluso miedo, “el que no se mea de miedo , poco miedo tiene”. Hay que amar a la naturaleza, pero no como la ama el homo urbanus que la visita para matar perdices, “quien ama a la naturaleza anda por el campo pero no ve a las perdices”

GEOGRAFÍA HUMANA

EL MUNICIPIO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

| LUGAR | EDIFICIOS XX | HABITANTES XX | HABITANT. XXI | H/E XX |

| Cabanillas | 41 | 127/35 | 35 | 3,09 |

| Campo* | 40 | 159 | 134* | 3,9 |

| Cascantes | 65 | 188/139 | 109 | 2,8 |

| Cuadros | 168 | 543/377 | 333 | 3,23 |

| Lorenzana | 105 | 319/489 | 557 | 3,03 |

| Santibañez* | 103 | 360/414 | 303* | 3,4 |

| Seca La | 86 | 237/187 | 165 | 2,75 |

| Valsemana | 34 | 87/39 | 25 | 2,5 |

| Diseminados | 19 | 41 | 2,1 |

S. XVIII (Ensenada).aprox…………….1.633 sin Carvajal

S. XVIII (Ensenada).aprox…………….1.633 sin Carvajal

total de h. en 1840………………1.242 incluido Carvajal

total de h. en 1950………………2.713 sin Carvajal

total habs siglo XX……….. 2.061 sin Carvajal

En el cuadro se indican /xx los habitantes de derecho según el INE en 1991

total de h. en 1981……………..1.828 ” ”

idem en el siglo XXI 1.661 sin Carvajal

La tendencia es claramente a la baja, con la excepción de Lorenzana que invierte la tendencia, según se refleja en el siguiente gráfico. Históricamente la época de mayor población resulta en el siglo XX, antes de los años 60. debido a las mejoras en las espectativas duración vida y descenso de la mortalidad infantil.

Con la llegada del desarrollo se arrinconaron definitivamente los bimilenarios arados romanos. Este momento histórico podemos considerarlo providencial ya que los montes habían sido roturados en su mayoría y la tierra de secano estaba extenuada disminuyendo su productividad . El siguiente paso habría sido una hambruna….

Con la llegada del desarrollo se arrinconaron definitivamente los bimilenarios arados romanos. Este momento histórico podemos considerarlo providencial ya que los montes habían sido roturados en su mayoría y la tierra de secano estaba extenuada disminuyendo su productividad . El siguiente paso habría sido una hambruna….

Finales del Siglo XX. Los edificios desconchados nos hablan de vacío generacional, los niños con su indumentaria moderna encuentran divertido el viejo sistema de transporte. Es evidente que se está produciendo un cambio en todos los órdenes.

Finales del Siglo XX. Los edificios desconchados nos hablan de vacío generacional, los niños con su indumentaria moderna encuentran divertido el viejo sistema de transporte. Es evidente que se está produciendo un cambio en todos los órdenes.

La memoria histórica se alimenta a través de las actividades culturales.

“El vagón de tercera” vació la ribera de sus mejores brazos

Los “prados de guadaña” son hoy en gran proporción espléndidas choperas.

La Presa de los Molinos discurre hoy silenciosa, luchando con la vegetación que pugna por asfisiarla.

Las norias eran escasas porque la red de riego estaba muy avanzada. Su final ha sido el mismo.

Las callejas en forma de túnel, hubieran sido impensables hace cincuenta años, porque el tránsito de carros y el aprovechamiento exhaustivo las mantenían peladas.

Al lado mismo del Santuario de La Virgen de Celada se colocó la Central Térmica. Es difícil encontrar otro caso igual de insensibilidad medioambiental. Las piedras románicas miran estupefactas tanto humo y se preguntan ¿tenía que ser a las puertas precisamente de un lugar tan cargado de historia y de significación?

El adiós a la hoz ha supuesto la liberación de una de las tareas más penosas de la agricultura.

Aquellas eras de aspecto bíblico han dado paso a formidables instalaciones recreativas. Es una transformación que no podían imaginar ni los más soñadores.

Las funciones religiosas evocan aquellas costumbres perdidas, cuando las vestimentas no eran folclore.

La participación del destacamento militar en las fiestas es un buen indicativo de convivencia civico-militar.

Una consecuencia más del desarrollo ha sido la conversión de las bestias de tiro en animales de compañía y diversión. Aquí vemos a los caballos que acaban de participar en una carrera de cintas con motivo de San Cipriano.

El poder de convocatoria del pueblo es grande, cuando se organizan actos y se publicitan acuden los oriundos a sumarse a la fiesta, el desarrollo no ha borrado el amor a la tierra.

La industrialización no llegó a esta agricultura de minifundio y callejas. A lo sumo, explotaciones aisladas, que con mayor disponibilidad de recursos y ligera modernización sobreviven.